デジタル概論 ハード編 外部接続機器 0から楽しむパソコン講座

【豆知識】

SDカードはいろいろな使い方ができますので便利ですね。しかし、パソコンで読み込むことは出来るけれども、書き込みが出来ない。といったことがあります。もちろんSDカードの横の「LOCK」をしていない場合です。

これはSDカードの内部で「帯電」が起こって書き込みが出来ない場合があるようです。この場合、次の方法で帯電を放電させることによって書き込みが出来る場合があります。

1.「LOCK」のスライドを上下に5回から6回くらい動かす。

2.スライドを「LOCK」に戻し、30秒くらい待つ。

3.スライドを上(ロック解除)にする。

これで書き込みが出来るかもしれません。

SDカードの場合、読み込みが出来れば通常は書き込みも出来ます。

この方法でダメな場合は読み込む装置の故障か、SDカードの故障と考えられます。

|

| ▲SDカードを使ってSSDにするドライブ(キワモノ?) |

PR

モニター(ディスプレイ)

モニターの性能の見方はけっこう重要になります。 モニター(ディスプレイ)はブラウン管型と液晶型があります。現在はブラウン管型のシェアは非常に少なくなっており、液晶型が主になっております。昔はほとんどのモニターがブラウン管型を占めていたため「モニター=CRT」という表現を使用していました。しかし、2007年以降、ブラウン管型のモニターのメーカーでの出荷は終了し、現在ではほとんどが液晶型となっています。そのため現在では「モニター=LCD」という表現に変わりました。

モニター(ディスプレイ)はブラウン管型と液晶型があります。現在はブラウン管型のシェアは非常に少なくなっており、液晶型が主になっております。昔はほとんどのモニターがブラウン管型を占めていたため「モニター=CRT」という表現を使用していました。しかし、2007年以降、ブラウン管型のモニターのメーカーでの出荷は終了し、現在ではほとんどが液晶型となっています。そのため現在では「モニター=LCD」という表現に変わりました。

ブラウン管型はの特徴は、色の調整が容易で、特にグラフィックや写真加工等をする場合はブラウン管型が有利となっていました。

また、液晶型とは違い、安価で購入できるといった利点がありました。しかし、ブラウン管そのものに寿命があり、買い替え頻度が多くなるといった場合や、リサイクルなどの問題もあり、現在は販売はしておりません。

一方、2005年以降現在主流となってきたのが液晶モニターです。液晶型はブラウン管型と比べ寿命が長く、省スペースであるといったのが特徴です。昔の液晶ディスプレイは色調節等は液晶の技術の問題もあり、現実から遠い色具合といった製品がありましたが、現在は色調整等も現実にほぼ近くなってきております。

発売当初の液晶のモニターはバックライトに蛍光灯を使用していました。そのため、バックライトの蛍光灯の寿命がくると、蛍光灯の交換などといったことがありましたが、LEDの技術の発達により(特に青色LEDが開発されたことにより、LEDで「白」という色が出せるようになった)、現在はバックライトは蛍光灯のかわりに高発光LEDを使用しているため、現在は高寿命となっています。

現在の液晶ディスプレィのほとんどはデジタル出力のため、鮮やかな映像が見れます。

|

|

|

| ▲ブラウン管型モニター(CRT) | ▲液晶型モニター(LCD) |

昔はマザーボードやグラフィックボードとの相性があり、相性が悪いとちらつきやブレ等が起きていましたが現在は改良されております。

モニターの仕様でよく使われる用語は次の通りです。

| 表記 | 説明 |

|---|---|

| 解像度 | この数値が大きいほど、画面に表示出来る量(文字やアイコンなど)が多くなります。 |

| 応答速度 | 数値が低いほど画像表示の切り替えが早くなります。特に動画やゲームには、数値が低いほうが良いです。。 |

| 輝度 | 画面の明るさを表します。単位はカンデラです。 数字が大きい程明るく表示できます。 |

| コントラスト比 | 液晶ディスプレイにおいては、明状態と暗状態の明るさの比。 この数字が大きいほど画像表示にメリハリが出ます。 |

| 視野角 | 画面の正面中央から視点を上下左右に移動したときに見える画面の範囲を角度で表したものです。 |

液晶モニターの画面のサイズは次の通りとなります。

| インチ | 対角線 | 横 | 高 |

|---|---|---|---|

| 15.0インチ | 380mm | 304mm | 228mm |

| 17.0インチ | 430m、 | 338mm | 270mm |

| 19.0インチ | 480mm | 376mm | 301mm |

| 20.1インチ | 510mm | 408mm | 306mm |

| 21.3インチ | 540mm | 432mm | 324mm |

対角線長さはブラウン管(CRT)とは異なり、純粋な表示領域の対角線を指します。

解像度一覧です。

| 表記 | 横 | 縦 | 総数 |

|---|---|---|---|

| VGA | 640pixel | 480pixel | 307,200pixel |

| SVGA | 800pixel | 600pixel | 480,000pixel |

| XGA | 1024pixel | 768pixel | 786,432pixel |

| WXGA | 1280pixel | 768pixel | 983,040pixel |

| SXGA | 1280pixel | 1024pixel | 1,310,720pixel |

| SXGA+ | 1400pixel | 1050pixel | 1,470,000pixel |

| WSXGA | 1600pixel | 1024pixel | 1,638,400pixel |

| UXGA | 1600pixel | 1200pixel | 1,920,000pixel |

| WSXGA+ | 1680pixel | 1050pixel | 1,764,000pixel |

| WUXGA | 1920pixel | 1200pixel | 2,304,000pixel |

| QXGA | 2048pixel | 1536pixel | 3,145,728pixel |

| WQXGA | 2560pixel | 1600pixel | 4,096,000pixel |

パネル方式は主に次の3種類となります。

1.TN(TwistedNematic)式

液晶の分子が基盤に対し90°に光を透過させながら液晶分子に電圧をかけ、斜め方向に動かし光を遮断させる方式。

長所 |

古くからの手法により、製造しやすくコストが安くなる。液晶分子は垂直動作が速いので応答速度を上げやすい。 |

短所 |

液晶分子が垂直でないため、見る角度によっては色の変化が起こりやすい。 |

改善 |

視野角については、フィルタを使用してある程度されている。 |

2.VA(VerticallyAligned)式

PVA、S-PVA、MVA、P-MVA、MVA-P、ASV、CPA など

液晶の分子が基盤に対して垂直で並び、偏光板で光を遮断させ、液晶分子に電圧をかけて分子を水平方向に傾けて光を透過させる方式。

| 長所 | 光を完全に遮断することができるため、コントラストが高くなりやすい。 |

| 短所 | 特定方向以外の角度で色の変化が起こりやすい。また、構造上中間調を表示する場合の応答速度が遅くなる場合がある。 |

| 改善 | オーバードライブという回路で中間調応答速度の引き上げが行われています。 |

3.IPS(InPlaneSwitching)式

S-IPS、AS-IPS、SA-SFT、UA-SFT、DD-IPS、AFFS など

液晶分子が基盤に対し水平方向に並び、光を遮断させ、液晶分子に電圧をかけて回転させ、光を透過させます。

| 長所 | 視野角が広い。応答速度も色によっての変化は少ない。 |

| 短所 | 液晶分子の特性上、水平動作が遅く、そのため応答速度を上げにくい。また、電極部分が多いので開口率が狭く光量が少なくなる。 |

| 改善 | 透明な電極を使用することににより、光量を多くしています |

ディスプレィの調整機能に関しては次の通りとなります。

| sRGBモード | 国際電気標準会議(IEC)が規定した国際規格で、、色を正確に再現するための規格となります。でプリンター、スキャナ、デジタルカメラ等のsRGB対応機器とのカラーの互換が可能となります。ただし、sRGB規格は表現できる色の範囲が少なく、DTPやグラフィックデザイン等などには不向きとなります。 |

| 色温度調節 | 光源に含まれる青紫光と赤色光の強さを調整する機能です。、主に「白」の色合いを調節します。単位ははケルビン(K)で表示され、色温度を意味します。実際には人の目で色温度を調節するの難しく、モニター機能で予め設定されている5000K、6500K、9300Kなどプリセットされた色温度を選択していく形式となります。 |

| ガンマ補正 | 色の元データと実際に出力される際の信号の色データの相対関係をガンマ補正という係数で表し、その係数を調節する機能です。正しく調整できないとグレースケール(白黒無段階調節)で変な色が付いたり、カラーの微妙な中間域の色再現が正確に再現できなくなる場合があります。実際には予め決められた1.8、2.2、2.4などの補正係数を選択していきます。 ※Windowsでは通常2.2というガンマ補正係数が標準で使用されます。 |

その他の特殊機能には次のようなものがあります。

| ノイズ削減 | 電波状態が悪い場合の画質の乱れなどや画像劣化を抑えるさせる機能です。特にTVチューナ内蔵のパソコンの場合必要になります。 |

| ゴースト除去 | 画面のぼやけやチラツキを低減させる機能です。映像の二重・三重映りや、等を大幅に減らすことができます。 |

| 自動輝度調整 | 周囲の明るさを元に輝度を自動調整する機能です。周りの環境や表示している画像にあわせモニターの輝度を変化させるので、目に優しい画面表示をすることが可能です。 |

| PIP機能 | 2台のパソコンを接続している場合に、画面の切り替えではなく、親画面の中に子画面同時に表示できる機能です。親画面と子画面の入れ替え可能です。 |

| 回転機能 | 画面を90度回転させて縦表示できる機能です。縦長の文書・横長の文書を処理するときに便利です。 |

| 10(12)bitガンマ | 8bit入力(256色)されたデータを画面内部で10bit(1024色)もしくは12bit(4096色)に増幅し改めて色を割り当てる機能です。正確で滑らかな階調再現ができます。 |

| 6色独立調整 | 光の3原色と色の3原色+彩度を独立して調節できる機能です。色と色彩を別に調整できるので全体の色調を変えずに特定の色だけを調整することが可能です。 |

| 3次元Y/C分離 | モアレ状のカラーノイズを減少させる機能です。 |

プリンター

プリンターは使用用途によってさまざまなものがあります。  最近はプリンターというと、インクジェット型が主流ですが、プリンターにはいろいろなものがあります。

最近はプリンターというと、インクジェット型が主流ですが、プリンターにはいろいろなものがあります。プリンターは、古くワードプロセッサの時代からの情報出力装置として古くから利用されてきました。現在は用途によって多種多様な方式がります。

プリンターは印字方法から「インパクトプリンター」と「ノンインパクトプリンター」に分けられます。

インパクトプリンターはその名の通り、印字面に衝撃を与えて印字させます。それに対し、ノンインパクトプリンターは直接

衝撃を与えず、熱転写や射出などで印字させます。

1980年まではプリンターは主に業務用で使用されていたため、インパクトプリンターが主流でしたが、その後個人がパソコンなどを持つようになり、それに伴いパソコン用プリンターの出荷台数が多くなったため、現在ではノンインパクトプリンターの代表であるインクジェットプリンターのシェアが大半を占めています。

個人や各業種の企業が当たり前にパソコンを使うようになり、使用用途が広がったおかげでさまざまな種類のプリンターがあります。そのため簡単に「インパクトプリンター」と「ノンインパクトプリンター」簡単に分けれられなくなってきています。

プリンターの種類は次の通りです。

シリアルプリンター

ドットプリンタまたはインパクトプリンタと呼ばれ、昔はこのプリンタが主流でした。

ドットプリンタまたはインパクトプリンタと呼ばれ、昔はこのプリンタが主流でした。シリアルプリンターは縦横の「ドット」のピンをインクリボンに叩きつけて印字します。そのため、流通業界の伝票発行(複写式)の印字などに使われます。

インクリボンはエンドレステープと同じ状態なので使えば使うほど印字がだんだん薄くなってきます。

最近はカラーリボンも登場し、赤や青の印刷も出来るようになりました。

|

|

|

| ▲ドットプリンターのヘッド部分(1) | ▲ドットプリンターのヘッド部分(2) |

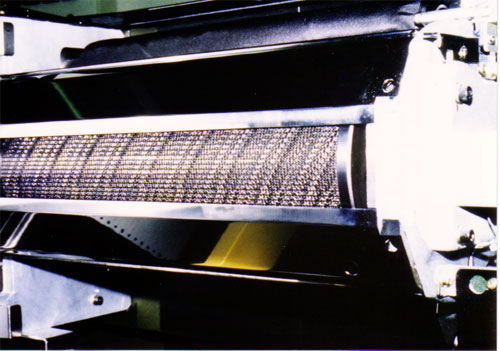

ラインプリンタ

その名の通り、1行ずつ印刷するプリンタです。これもインパクト方式を採用しているので、伝票発行等によく使われます。

シリアルプリンターは1文字ごとに印字するのに対し、ラインプリンターは1行ごとに印刷できるため印字速度が高速になります。また、使用する紙も連続用紙を使用するため、大量の伝票など印刷を行うのに適しています。

|

| ▲ラインプリンターのヘッド部分 |

ページプリンタ(レーザープリンター)

レーザプリンタと呼ばれ、トナーを使用します。

レーザプリンタと呼ばれ、トナーを使用します。ページプリンターはコピー機と同じ印刷方法で、帯電させた感光体にレーザー光などを照射してトナーを付着させ、用紙に転写したあとに熱や圧力をかけて定着させる方式です。

現在はレーザー光の代わりに「LED光」をあてて定着させる機械もあります。

ページプリンターの場合、帯電させた感光体である「ドラム」と呼ばれる部品の耐久性が問われ、この耐久性を上げることが重要となります。

現在では「トナーの消耗回数=ドラムの交換時期」というようにしておりドラムとトナーが一体になっております。そのためトナーがなくなってカートリッジを交換する場合、自動的に新しいドラムに変えるといった具合になります。

ページプリンターはモノクロ印刷とカラー印刷があります。

モノクロの印刷の場合、黒一色の熱転写だけですが、カラーの場合、転写方法は「タンデム方式」と「4サイクル方式」に分けられます。

タンデム方式の場合、印刷カラー原色である「シアン」「マゼンタ」「イエロー」を一直線上に配置し、順番に熱転写する方法です。この場合、印刷スピードはモノクロと同スピードになりますが、反面原色のトナーを一直線に配置するため、大きなスペースが必要になります。

4サイクル方式は1つのドラムで原色である「シアン」「マゼンタ」「イエロー」を繰り返して転写する方法です。この方法は「ブラック」を含めて4回転写を行うため、モノクロに比べて4倍の印刷スピードがかかります。反面、1つのドラムで済むためダンデム方式と比べ小さなスペースで済みます。

ページプリンターは維持費や各部品のコストは高いため、あまり個人での使用は行っておりません。

現在はプリンターをネットワーク上において使用する「ネットワークプリンター」の方式が多くなってきました。

|

| ▲ページプリンタードラム部分 |

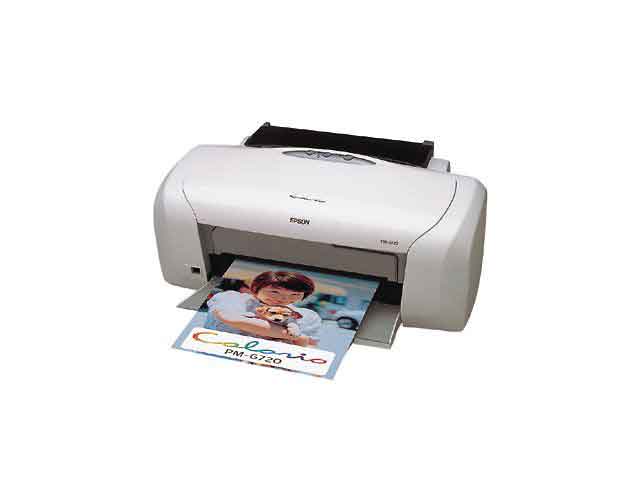

インクジェット

みなさんが使用しているおなじみのプリンタです。

みなさんが使用しているおなじみのプリンタです。現在はインクを噴射する穴が小さくなっており、高画質な印刷ができるようになりました。

インクには染料系と顔料系があります。

染料系のインクは紙にインクを染み込ませて色をつけます。

染料系インクの長所は

色の再現性が高い(色調節が簡単)。

光沢が出やすい。

乾きやすい。

というのが特徴で、初期のインクジェットプリンターの時から現在でも使われています。

ただし、短所もあり

耐水性が低く水に濡らすとにじむ。

耐光性が低く長時間太陽光などが当たると、色あせる。

色が落ち着くまで24時間程度必要で、印刷した時の色と乾いた時の色が違ってくる

といった具合です。

それに対し、写真などを「きれいに保存」などの需要が高まってきたたため、顔料系のインクも登場してきました。

顔料系のインクは、水に分散しているインクの色素を印字面に付着させ水を蒸発させながら定着させ色をつけます。

顔料系のインクの特徴は次の通りです。

耐水性や耐光性が高い。

印刷後直後と乾いたときの色の変わりが少ない。

となっております。しかし

顔料のインクが紙に浸透しないため印刷面をこすると色落ちしやすく、摩擦力に弱い

染料系のインクよりも顔料系のインクは粒子であるためプリンターのヘッドノズルの目詰まりを起こしやすい

染料系の印刷よりも光沢が出にくく、乾燥が時間が遅い

といった欠点もあります。

ちょっと前まではプリンターの単機能だけでしたが、現在はプリンターの機能の他にコピー+スキャナ−+FAXの機能も一緒になった複合型のプリンターが低価格で出回るようになり、現在のシェアは単機能のプリンターよりも複合型のプリンターの方が多くなってきております。

また、パソコン以外のデジタル機器から出力できるように、Wi-fiという無線ネットワーク機能を使った「ダイレクト印刷」も主流になっており、プリンターの使用用途はパソコン・コンピュータからの印刷からモバイルデジタル機器からの印刷へと変化してきております。

|

|

|

| ▲複合プリンター | ▲インクジェットプリンターヘッド部分 |

|

| ▲染料と顔料の違い |

カタログや通販等で使われているインクジェットプリンターの仕様や機能には次のものがあります。

| 解像度(dpi) | プリンターの画質の高さの1つの目安です。単位は dpi ( dots per inch ) で表し、1インチあたりのドット数となります。(1インチを何個の点の集まりとして表現するか)この値が高いほどより写真に近い美しい表現が可能となります。 |

ピコリットル |

吹き付けるインクの一滴の大きさを表します。この値が小さいほど画質がよくなります。反対にこの値が大きいと、印刷の出来上がりが、粒々感が出ます。 |

印刷速度 |

カタログ上では写真印刷したときのの印刷速度を表記してるのが多いです。 |

| DVD/CDプリント | DVD または CD のレーベル面の印刷が出来ます |

フチなしプリント |

余白が出ないように印刷できます。 |

| 自動両面 | 自動両面に対応していると、はがき等でで一度に表と裏に印刷でき便利です。安価なプリンターだと対応していない場合があります。 |

インクカートリッジ |

独立インクタンクは各色がなくなった場合でもその色だけ交換できます。一体型だと例えば黒がなくなったら全部の色も含めて交換しなければなりません。 |

| インク色数 | カラーは色の三原色であるイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)の他に黒の4色のインクを使用します。それに対し、中間の色を色あざやかに表現するために、ライトマゼンタ・ライトシアンの色を追加し、6色インクが出てきています。 |

| 対応OS | 普通 Windows 、 Mac 両者とも対応しています。 |

| 接続方式(インターフェース) | 多くはUSB2.0接続もしくはシリアル接続となります。ただし、一部LAN接続に対応してるのもあります。 |

| カメラダイレクト(PictBridge対応) | デジタルカメラをもしくは記憶媒体(SDカード等)を直接プリンターにつないで印刷できます。PictBridge(ピクトブリッジ)対応ともよばれます。 |

インクコスト |

メーカーが計算した、1枚あたりの印刷にかかる費用の目安です。画質が高いプリンターほどコストがかかります。 |

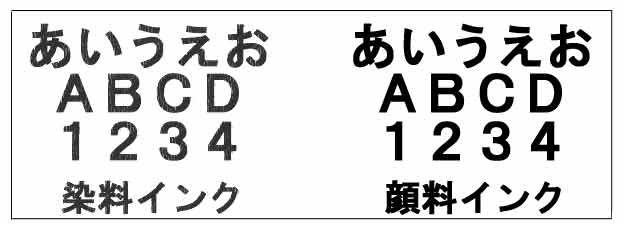

プロッター

プロッターとは設計図面の作成などに用いられる機械です。

プロッターとは設計図面の作成などに用いられる機械です。 ちょっと前まではX軸(横方向)、Y軸(縦方向)の動きにより図面の作成等を行っていました。しかし、現在はインクジェットの質の向上が進み、細くきれいな線も描けるようになったため、現在はX-Y軸を動かして印刷するものではなく、インクジェットと同様にインクを噴射して印刷する「大型インクジェットプリンター」へと変化しております。

ただし、プロッターの種類には特殊用途のものもあり、カッティングシート等を切り抜くことを目的とした「カッティングプロッタ」などは現在でもX軸、Y軸の動作により印字(カッッティング)を行います。

|

|

|

| ▲XYプロッター | ▲カッティングプロッター |

ラベルプリンタ

これは特殊なプリンタで、バーコードや値段などラベルシール形式のものを印刷するものです。

これは特殊なプリンタで、バーコードや値段などラベルシール形式のものを印刷するものです。業務店向けなので、値段は高価ですが、ラベルの幅や高さ、ラベルとラベルの間を指定するだけで、その連続したラベルをずれることなく印刷してくれます。

また、最近はバーコード+値段+産地情報+生産者など、1つのラベルにいろんな情報を入れることが出来、中には今話題のQRコードも印刷できるものもあります。

スキャナー

スキャナーは読み取る装置のことを言います。 スキャナーとは、対象物をスキャニングと呼ばれる動作を行って、情報をデジタル機器読み取る機械装置を言いいます。

スキャナーとは、対象物をスキャニングと呼ばれる動作を行って、情報をデジタル機器読み取る機械装置を言いいます。スキャナーの種類にはいろいろとあり、医学で使用されている「CTスキャン」や衛星で使用されている「赤外線スキャン」などいろいろありますが、ここではイメージ画像を取り込み「イメージスキャナー」を説明していきます。

イメージスキャナーの種類は以下のような種類があります。

フラットベットスキャナー

よく私たちが使用している「スキャナー」です。現在はプリンターの複合の機能の一部となりましたが、今でもスキャナー単体の機能のものがあります。

よく私たちが使用している「スキャナー」です。現在はプリンターの複合の機能の一部となりましたが、今でもスキャナー単体の機能のものがあります。フラットベットスキャナーは原稿を原稿台におき、「スキャン」という方法をとってパソコンなどデジタル機器に取り込みます。

接続方法は、かつてはSCSIまたはパラレル接続という接続方法でしたが、現在はほとんどの機種がUSB接続となりました。

読み込み方法には2種類はり、光学縮小方式と密着センサー方式があります。

光学縮小方式

光学縮小方式は白色蛍光ランプの光源を使用し、ミラー(鏡)とレンズを使い、原稿からの光の反射をイメージセンサーで読み込む方式です。この方式は光を反射させるため装置の大きさは大きくなりますが、イメージをそのままセンサーに読み込むため、高速に読み込むことが出来ます。ただし光源に白色蛍光灯を用いているため、白色蛍光灯が点灯するための時間がかかり、消費電力も多くなります。

現在はこの問題を解決するため、白色LEDを採用している機種もあります。

密着センサー方式

密着センサー方式は色分解をしながらセンサーで直接読み込む方式です。光の三原色である「赤」「緑」「青」の光を当て、直接センサーが画像を読み込みます。この方式は光学縮小方式とは違い省スペースの装置で出来、消費電力も少なくて済みます。

ただし、原稿を直接色分解で読み込むため、原稿がきちんとスキャナー台に置かないとピントがずれるといったこともあります。

また、光学縮小方式とは違い、色ごとに3回スキャンしなければならず、光学縮小方式よりも読み込みの時間がかかります。

シートフィードスキャナ

原稿をプリンターのようにして原稿をセットし、読み込ませる装置です。この方式はフラットベットスキャナーの方式とは違い、センサーは固定しており原稿が動いて読み込むことになります。この装置は資料など複数枚のものを読み込ませる時に使用します。

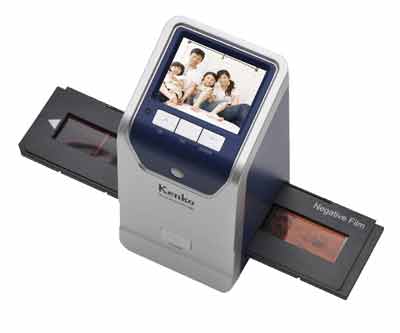

原稿をプリンターのようにして原稿をセットし、読み込ませる装置です。この方式はフラットベットスキャナーの方式とは違い、センサーは固定しており原稿が動いて読み込むことになります。この装置は資料など複数枚のものを読み込ませる時に使用します。フィルムスキャナ

写真のフィルムネガなどを読み込ませる装置です。このスキャナはは2,400dpi以上の高解像度のものが多く、上位機種だと大判のネガフィルムまで読み込むことが出来ます。

写真のフィルムネガなどを読み込ませる装置です。このスキャナはは2,400dpi以上の高解像度のものが多く、上位機種だと大判のネガフィルムまで読み込むことが出来ます。フラットベットスキャナーにもフィルムスキャナの機能がついているのもありますが、フラットベットスキャナーの場合は120mmフィルム等は、ややピントが甘くなる場合もあります。

バーコードスキャナ

バーコードを読み込むスキャナです。流通業界(特に小売業)などで使用されています。バーコードスキャナにはレーザー方式と赤外線方式があります。

バーコードを読み込むスキャナです。流通業界(特に小売業)などで使用されています。バーコードスキャナにはレーザー方式と赤外線方式があります。バーコードスキャナはバーコードを読み込みますが、最近のバーコードスキャナーはバーコードの他にQRコードを読むスキャナーもあります。

その他周辺機器

周辺機器はいろいろなものがあります。 上記ではモニターやプリンター・スキャナーを簡単に説明してきました。

上記ではモニターやプリンター・スキャナーを簡単に説明してきました。しかし、この他にも周辺機器はいろいろとあります。特にネットワーク機器類については触れていません。ネットワーク機器類に関しては、少々難しいので、別の「ネットワーク関連」で説明していきたいと思います。

ここでは「キーボード」と「タブレット」・「UPS装置」について説明していきます。

キーボード

見てのとおり「キーボード」です。コンピュータへ文字信号などを送信するものですが、キーボードの種類には実はいろいろとあります。

見てのとおり「キーボード」です。コンピュータへ文字信号などを送信するものですが、キーボードの種類には実はいろいろとあります。デザインの種類や形などありますが、ここではキーボードの「配列」についてちょっと紹介していきます。

キーボードの配列には次のようなものがあります。

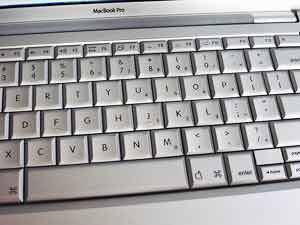

QWERTY配列(JIS配列)

キーボードの上段の配列が「QWERTY」に並んでいる配列で私たちがよく使用している配列です。この配列になぜなったのかという説はいろいろとありますが、確定に近い説はないのが現状です。しかしこの配列が一般的に採用されるようになったのは、1880年代に大手タイプライターのメーカー各社が「タイプライター・トラスト社」が唱えていたこの「QWERTY」の配列に基づいてタイプライターを製造したためと言われています。現在日本ではこのQWERTY配列に日本語の「情報処理系けん盤配列」をプラスした「JIS配列」というものになっています。

|

| ▲QWERTY配列(JIS配列) |

Windowsでよく出る「101キーボード」「106キーボード」とはキーの数が101個あれば「101キーボード」、106個あれば「106キーボードになります。

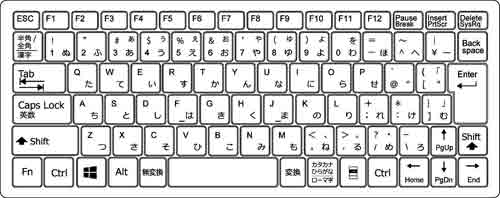

Dvorak配列(DSK配列)

1932年に、アメリカ合衆国ワシントン大学のオーガスト・ドヴォラックによって考案された配列です。この配列は英文入力のための配列で「QWERTY」の配列とは違い腱鞘炎になりにくいという配列です。母音は左手に集中しており、高頻度で使う子音ほど右手に集中しています。そのため母音、子音、母音、子音と打つと、「左」、「右」、「左」、「右」といった具合にリズミカルに打てるそうです。

|

| ▲Dvorak配列 |

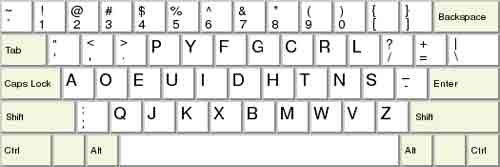

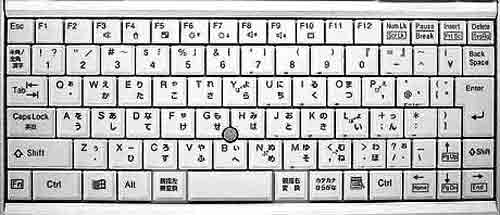

親指シフト配列(NICOLA配列)

1979年(昭和54年)に、富士通が考案した日本語を入力するためのキー配列規格の一種です。ローマ字入力を行っている場合は別ですが、「かな」入力を行う場合に入力しやすくした配列になっているそうです。

当時、富士通のワードプロセッサーの「OASYS」で採用されていましたが、今はこの配列は姿を消しました。

|

| ▲親指シフト配列 |

タブレット

タブレットといえばスマホの大きい「タブレット」もそうですが、パソコンの入力機器のタブレットはパソコンにペン感覚でイラストや文字を書くのに使う装置を言います。主にグラフィック関連に使うものになります。正式名称は「グラフィックスタブレット(Graphics tablet)」と呼びます。機器としてはポインティングデバイスに分類され、コンピューターのディスプレイ上のポインタを操作するのに使用します。

マウスと比べてより繊細で正確に操作ができるため、コンピュータ上でのイラスト・絵画製作に用いられます。

最近ではペンタブレットと液晶ディスプレイが一体化した液晶ペンタブレットもあります。液晶タブレットはイラスト製作の他に病院の電子カルテ、会社の会議、TVの司会者の原稿表示などなど幅広い用途で利用されています。

UPS(無停電装置)

これは大型のバッテリー(予備電池)で、停電が起こったときにある一定の時間、内蔵のバッテリーで電源を供給してくれるものです。

パソコンの一番恐いことは、停電が起きたときに、データを書きこんでいたり読み込んでしている途中に電源が切れると、ディスクが駄目になってしますケースがよくあります。

それを回避するためにUPSがある場合、バッテリーの駆動時間で処理を中断させ、安全にコンピュータを終了させることが出来ます

周辺機器との接続方法

周辺機器の接続はSCSI・シリアル接続からUSBに変化しました。 周辺機器の接続は昔はSCSI接続が主流でした。しかし、USBが普及し、今ではUSB接続が当たり前のようになっています。

周辺機器の接続は昔はSCSI接続が主流でした。しかし、USBが普及し、今ではUSB接続が当たり前のようになっています。USB接続も変化し続けて高速化になり、より便利になってきました。

しかし、一部の機器類はSCSI接続の物もあります。

USB接続はSCSI接続などがあったからこそ改良され、新しい接続方法として現在に至っているわけです。

ここではSCSI接続とUSB接続について説明していきたいと思います

SCSI接続

SCSI接続は、今はUSBが主流となった今はあまり使われておりませんが、USB接続がなかった時代は周辺機器の接続方法として主に使われてきました。SCSI接続は本体と周辺機器でIDと呼ばれる番号を設定し、そのID番号で周辺機器と本体の情報のやりとりを行うものであります。SCSI機器類は本体の電源を入れた時に各機器の接続状況とID番号を確認します。そのため、SCSI機器の電源を入れてから本体の電源を入れなければ各機器は認識せず、デバイスが使用できないといった難点があります。

また、SCSI機器インターネフェイスを使って機器を接続した場合はパソコンを休止できず、休止にした場合、再度SCSI機器が認識しなくなるといった不便さもありました。

種類としては、「SCSI」「SCSI-2」「Ultra SCSI」「Ultra Wide SCSI」があります。

SCSI機器は、動作の安定性は良いということからWindowsの初期の時代まで使用されていました。

しかし、Windows98にUSBデバイスがサポートとなり、ホットプラグに対応したことから、現在ではあまり使われておりません。

接続の方法としては、直列に接続(デイジーチェーン接続)して、最高7台まで機器をつなぐことができます。また、接続の最終機器には「ターミネーター」と呼ばれるコネクタ装置をつけます。これをつけないと各機器は自分のID番号が誤認識して各トラブルの発生のもとになります。

ただし機器によっては、「終端抵抗」と呼ばれるターミネーター機能を内蔵したものもありその場合はターミネーターのコネクタ接続は不要になります。また、接続するケーブルの総延長も決められており、3m以上になると各機器が誤動作する可能性もありました。(特に、SCSI-2基準の接続はケーブルの総延長が3m以内でないといけないという不便もあります。)

|

| ▲SCSI接続イメージ |

各機器類は、一つ一つにID番号をセットし、その番号で機器を認識させます。これを「SCSI ID」といいます。このID は「0〜6」を使い、通常ID番号0(ゼロ)は、SCSI接続のハードディスクで使用します。また、ID番号7は、SCSI接続のインターフェイスカードが使用します。よって、各機器は「2〜6」のID番号を使用し、IDが重複すると各機器が認識しなくなり、情報機器側もフリーズを起こします。

ケーブルのコネクタに関してもいろいろな種類があり、各デバイスのコネクタの形状によってケーブルを選定しなければなりませんでした。

SCSIの仕様は次の通りです。

| 規格群 | 周波数 | 速度(MB/s) | バス幅 | 最大バス長 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| シングルエンデット | 低電圧差動型 | ハイボルテージディファレンシャル | ||||

| SCSI-1 | 5MHz | 5 | 8bit | 6m | 25m | |

| SCSI-2 | 10MHz | 10 | 8bit | 3m | 25m | |

| SCSI-2 | 10MHz | 20 | 16bit | 3m | 25m | |

| SCSI-2 | 10MHz | 40 | 32bit | 3m | 25m | |

| Ultra SCSI | 20MHz | 20 | 8bit | 1.5m | 25m | |

| Ultra SCSI | 20MHz | 40 | 16bit | 1.5m | 25m | |

| Ultra SCSI | 40MHz | 40 | 8bit | 12m | ||

| Ultra SCSI | 40MHz | 80 | 16bit | 12m | ||

| Ultra SCSI | 40MHz DDR | 160 | 16bit | 12m | ||

| Ultra SCSI | 80MHz DDR | 320 | 16bit | 12m | ||

| Ultra SCSI | 160MHz DDR | 640 | 16bit | 12m | ||

USB接続

USBとはユニバーサル・シリアル・バスの略で現在最も周辺機器と接続を行っている接続方法です。1996年にUSB1.0が登場して以来、現在のデジタル情報機器の周辺機器において、最も普及しております。USB1つのバスについて周辺機器は最大で127台接続も可能であり、電源を入れたままデバイスを認識させるホットプラグも可能ということから、Windows98において正式にUSBがサポートされたこともあり普及しました。

さらにUSB1.0を高速化したUSB2.0という規格が登場し、それに伴い転送速度が大幅に向上し、高速転送規格が必要だったハードディスクドライブ等の機器との接続にも現在は用いられています。

現在はUSB3.0という規格も登場し、USB2.0との互換を持ちつつ、、最大データ転送速度が5Gbpsを実現させております。

USB1.0〜USB2.0のコネクタのピンは4本であるのに対し、USB3.0はピンが9本となります。ただし、物理的な後方互換性を実現させるために、ピンの位置は互換を持っています。USB3.0はUSB2.0と区別するために端子の部分が青くなっています。

コネクタの形状については次章の「ケーブルの説明」に記載いたします。

USBの規格一覧は次の通りです。

| USB各世代 | ||||

| 規格名 | 仕様発行日 | 最大データ転送速度 | 最大伝送距離 | 給電能力(5V) |

| USB 1.0 | 1996年1月 | 12Mbit/s | -- | |

| USB 1.1 | 1998年9月 | 12Mbit/s | -- | |

| USB 2.0 | 2000年4月 | 480Mbit/s | 5m | 500mA |

| USB 3.0 | 2008年11月 | 5Gbit/s | 3m | 900mA |

| USB 3.1 | 2013年8月 | 10Gbit/s | 1000mA | |

| 転送速度 | ||

| モード | 転送 速度 |

説明 |

| Low Speed(LSモード) | 1.5Mbps | キーボードやマウスなど、高速な通信が必要ない周辺機器 |

| Full Speed(FSモード) | 12Mbps | イメージスキャナーやプリンターなど、通信速度が要求される周辺機器用(USB 1.1最大速度) |

| High Speed(HSモード) | 480Mbps | 大容量ストレージなど(USB 2.0で新設) |

| SuperSpeed(SSモード) | 5Gbps | SSD 等の高速デバイスを(USB 3.0で新設) |

| SuperSpeed(SSモード) | 10Gbps | 600MB/s以上のSSD等高速デバイス(USB 3.1で新設) |

| USB給電標準規格 | |||

| 規格 | 電流 | 電圧 | 電力 |

| USB 1.0 | 150mA | 5V | 0.75W |

| USB 2.0 | 500mA | 5V | 2.5W |

| USB 3.0 | 900mA | 5V | 4.5W |

| USB Battery Charging | 0.5 - 1.5A | 5V | 2.5 - 7.5W |

| USB Power Delivery | 2A | 5V | 10W |

| 3A | 12V | 36W | |

| 3A | 20V | 60W | |

| 5A | 20V | 100W | |

転送モードには次の種類があります。

- コントロール転送

- デバイスの設定や制御のために使用します。

- インタラプト転送

- キーボードやマウスなどに使われ、一定間隔でデータを転送します。ホストからの一定間隔のポーリングによって実現されます。

- バルク転送

- 補助記憶装置やイメージスキャナなどに用いられ、比較的まとまった量のデータを非周期的に転送します。

- アイソクロナス転送

- ビデオや音響機器の入出力などに使用され、連続的なデータを転送を行います。再送できないため、確実性は保証されません。

- USB Attached SCSI Protocol

- バルク転送の通信速度の低下を改善した通信手法で、SCSIデバイスで使われていた通信プロトコルを応用することで通信速度の改善を図りました。ただし、この転送モードを使用する場合、情報機器とデバイスの対応、それらを制御するOSの対応がそれぞれ必要になります。